なぜ日本人はサクラが気になるの?外国人もびっくり

日本人の心をとらえて離さないサクラ。今や、世界的な広がりを見せているサクラの美しさ。英語圏では「Cherry blossom」と呼ぶのが一般的ですが、「Sakura」で通じることも多くなってきました。このたび、URU FACTORYでは、桜-SAKURA-エプロンがアップリケエプロンシリーズに加わりました。

親子のペアエプロンは、ふたり並ぶと花びらがつながって、ハートマークになります!これを着れば、お子様との絆(きずな)も一層深まることでしょう。又、キッチンも華やかな雰囲気となり、お料理も楽しくなってくることでしょう。

又、お揃いエプロンのベビースタイ(2枚組)の商品はこちら⬇️です。

さて、今回は、サクラのエプロンにちなんで、少しだけ深いサクラの世界のお話です。

サクラに心騒ぐ日本人

サクラの花は、日本の風物詩として広く親しまれ、毎年春になると人々の心を踊らせます。では、なぜ日本人はサクラにこれほどまでに心を熱くするのでしょうか?

サクラはその美しさで人をひきつけます。また、美しいだけでなく、満開になったと思ったら、ゆっくり楽しむ間もなく散り始め、“花散らし雨”でも降れば、一晩で咲き誇っていた花びらは地面に散乱してしまいます。

短命であるがゆえにはかなさ、または「無常」の象徴ともされ、これも又、人をひきつけます。

しかし、サクラは身近な存在ですが、多くの人が、なぜサクラに引き付けられるのか、なぜ日本人にとって特別な存在なのか、改めて考えてみてみましょう。

サクラの魅力

一斉に咲き一斉に散る

咲く時は、あちらも、こちらも、一気に咲き始め、人々の心を浮き立たせ、散るときは一斉に散り始め 、あっけなく散ってしまいます。公園の桜は散ってしまったけれど、神社の桜は今満開というようなことは、ほとんどありません。

あるとすれば、サクラの種類が違うはずです。私たちが見慣れたサクラは、咲き方も独特で、木全体が花びらで覆われ、木がこんもり、花びらで盛り上げり、薄いピンク一色に、咲き誇ります。緑の葉っぱは、遠慮して出てきません。(種類によっては花と同時に葉が出ているのもの等ありますが・・・・)。

散りはじめは、ひらひらと少しずつ、やがて、盛んになり、時には、まるで吹雪のように

一斉に散っていきます。早く見に行かないと散り終えてしまうと思うと、心がせかされ、皆、テレビから天気予報が流れると、サクラはいつまでも持つのかな、と落ち着きません。雨や風はサクラの大敵です。

儚(はかな)い 花の命

よく言われるように、昔から日本人はわび、さびと同じように「生命の儚さ」にも美学を感じており、サクラが、咲き始めから散り終わるまで、短期間で終わってしまう「はかない花」であることが、人々のこころをとらえています。この「はかなさ」は、サクラより長い期間咲き続ける梅の花よりも、桃の花よりも、桜が好きという人のほうが圧倒的に多い理由のひとつだと考えられています。また、花吹雪という言葉があるように、散るときも、あちこちで一斉に散り始め、やがて落花盛んとなり、無数の花びらが、時には風に流されて、吹雪のような世界が出現します。

花ふぶきで表される詩的な情景も又、人々を魅了します。誰しも、今年のサクラはもう終わりかと、残念な気持ちとなり、同時に、心のどこかで、はかなさや「もののあはれ」を感じます。

「もののあはれ」とは、平安時代には、日本の美意識の中で中心的な美の概念としてとらえられ、人間のはかなさや悠久の自然の中で、移ろいゆくものを美しいと感じる感性をいいます。散りゆくサクラが美しいと思うのは、まさにこれにあたると考えられ、このことが、日本人が、サクラを特別な花ととらえるゆえんとなるものでしょう。

こうした、しみじみとした情趣または哀愁を感じる「もののあはれ」は、現代の日本人の美意識の中にも根付いており、日本人だけが持つとされる「移ろい」や「変化」に対して感じる美は、西洋に多く見られる「永遠の美しさ」や「悠久の美」というものとは真逆の感性と言えるでしょう。

元気がでる

一方、サクラには、「はかなく、あはれ」だけではなく、人々にとても力強い生命力も感じさせてくれます。咲き誇るザクラの花の生命力は、家にこもりがちの人々までお花見に駆り立て、活動的にさせてくれます。

実際、四季がはっきりしている日本では、寒さが厳しい我慢の「冬」が終われば、体感的に春の訪れを実感し、うきうきと心躍る季節となるのです。

サクラはその象徴です。童謡の「さくらさくら」は、“いざや、いざや、見にゆかん“(さあ、見に行きましょう)と誘っています。

また、この時期の入学式や卒業式の思い出と重なるため、特に日本人の心に強く響きます。

花吹雪と花筏(いかだ)

このはかなくも美しい花吹雪が、川沿いなど水辺の近くに咲いているサクラに起これば、無数の花びらが水面に浮き、それらが連なって流れて行くことになります。 流れていく花びらの動きが、いかにも筏(いかだ)のように見える事から、「花筏(はないかだ)」と呼ばれ、俳句の季語としても使われています。花吹雪は、言わずもがな、落下盛んな状況を吹雪に例えていますが、これも俳句の季語としては、「春」です。

サクラに対する特別な思い入れがこのような言葉を生んだのでしょうが、日本人特有の感受性の豊さ、繊細さのなせるわざと思います。こんなにも、感性が細やかな民族は、世界のどこにもいないといっていいでしょう。

古代のサクラ

一説では、「桜の原産地は中国で、日本の桜は中国のヒマラヤ山脈から伝来し、 その時期は唐の時代だった」との記述があるそうですが、梅と桃は中国からの外来種である一方、桜は古来より日本に自生していた在来種であるとする説もあります。

古代のサクラとしては、エドヒガン、オオシマザクラ、ヤマザクラ等、原種は11種確認されており、長いあいだの交配を経て、現在では日本で咲く桜は400種(600種説も有)以上あると言われています。しかし、私たちの身の回りに圧倒的に多いのは、江戸時代後期に作られたソメイヨシノで、サクラの約8割を占めていると言われています。

又、サクラの花の語源は、一説では、コノハナサクヤヒメという女神が日本神話として「古事記」や「日本書紀」に登場しているのですが、絶世の美女と言われるほど、美しい女神であったそうです。

はかなくも短命で散ってしまった神様で、このサクヤヒメの“サクヤ”が“サクラ”に転じ、まさに美しく短命な花の代表ともいえるサクラの語源になったと言われています。

日本全国の神社に祀られているそうですが、最も有名なのは、富士山のふもとにある、富士山本宮浅間大社のご神体だそうです。

お花見の歴史

日本で花を観賞する行事が生まれたのは奈良時代だと言われ、中国から日本に伝わった

という説が有力です。ただし花見をするようになった奈良時代は、桜を見るのではなく、梅を鑑賞するのが主流でした。梅は、中国との交易が盛んになる中で日本にやってきたものの1つで、貴族たちの間では庭に梅を植えるのが定番だったと言われています。

遣唐使が廃止された、平安時代になって、中国の影響が弱まり、花見の対象は桜へと変わっていきました。

さらに、貴族の行事だったお花見は、鎌倉時代になると武士にも広まっていきました。

中でも歴史に残る盛大なお花見が、戦国時代を終わらせた、豊臣秀吉により行われたもの。

徳川家康などの有名な武将を総勢5000人招いた「吉野の花見」と、醍醐(だいご)寺に700本もの桜を植えて行われた「醍醐の花見」です。

歴史上有名なこの「醍醐の花見」の桜はアズマヒガンといわれる品種なのですが、花びらはソメイヨシノよりも小粒です。 堂々と立つ姿とは対照的に、可憐な花を咲かせます。

現在の醍醐寺もやはり桜の名所となっていますが、桜の種類は当時と違って豊富になり、 シダレザクラ、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヤエザクラなど、約1000本に及ぶ桜が咲き誇ります。毎年花見行列が行われ盛大に桜祭りが開催されています。

庶民もお花見を楽しむようになったのは、さらに後の江戸時代になります。その立役者とされるのが徳川家光と吉宗で、家光は上野に、吉宗は隅田河畔や飛鳥山に多くの桜を植えて名所にし、にぎやかな宴会型のお花見を奨励しました。

こうして身近な場所で気軽にお花見ができるようになり、春の娯楽として広がっていきました。

上に掲げるのは、吉宗の時代に、庶民が花見を楽しめる場所として整備された桜の名所です。ご座を広げて酒宴をする男性たちはもはや「花より団子」のご様子。

この絵は北斎の傑作シリーズ「富嶽三十六景」の一枚です。サクラは、明らかにソメイヨシノとは違うようですね。ソメイヨシノが生まれたのは江戸時代の終わりから、明治時代にかけてです。

ソメイヨシノの登場

サクラと言えばソメイヨシノを自然とイメージしてしまうほど、一般的でなじみ深いサクラです。このサクラの大きな特徴は、花だけが一斉に咲いて散るところです。

葉が出るより先に、花が咲き誇ることです。春の到来を告げるこの花には、「一面を桜色に染めて、咲いて1週間あまりで散ってしまう」というイメージがありますが、 その間、葉が出ないので、花の美しさが際立ちます。

しかも、花はいっせいに咲き、花の色は淡く清楚な感じです。

詳しく見れば、咲き始めは最も色が淡く、次第にピンク色が濃くなり、散る直前が最も色が濃くなります。

散り始めた花に夕日が射せば、幻想的な色となり、人々を魅了します。

このソメイヨシノは、江戸時代後期に日本固有種のオオシマサクラとエドヒガンを改良した「吉野桜」が誕生したとされています。

オオシマザクラは大きな花を咲かせる特質を持ち、エドヒガンは花だけを先に咲かせ特質があり、この2種を掛け合わせることによって両方の特質を持つ新たな品種が誕生したというものです。

現在の東京都豊島区にあった「染井村」で、植木職人の手によって作られたと言われており、奈良県にある吉野の山桜と区別するため、のちに「ソメイヨシノ」と呼ばれるようになったのが、私たちの身近な存在である

ソメイヨシノの始まりとされています。同じDNAを持ち、そのDNAも解析されていて、染井村発祥の、日本固有のサクラということが明らかになっています。

英字誌も絶賛ソメイヨシノの美しさ

サクラに対する日本人の思い入れは、外国人にとっても興味深いことのようで、ある英字紙に、「外国人には日本人が過剰にサクラに夢中になる様子がとても奇妙に映る」とい趣旨の記事が書かれたことがあって、記事になった大きな理由の一つは「サクラそのものの美しさ」であることのようです。

曰く、「日本にあるサクラのほとんどがソメイヨシノで、その品の良いほんのりとした薄いピンクの花が、日本人の謙虚さに合っている。しかも同地域にあるソメイヨシノがほぼすべて同時に咲くという奇跡は、ソメイヨシノが接ぎ木で全国に広がって同じDNAを有しているからだ。

一気に何十本ものサクラが満開になる様子は幻想的で、その美しさが日本人をとりこにする」といった形で紹介されたようです。

幻想的と言えば、ライトアップされたサクラは、言葉に表すことのができないほど、ファンタスティックな光景ですね。

(弘前公園)

しかし、今では欧米でも日本の花見の認知度はぐっと上がり、日本人が知りたいと思うことと同じような情報が求められているようです。 海外メディアの記事ももはや「日本人は“Hanami”ということをするらしい」という記事ではなく、「日本で“Hanami”をするには、いつ、どこへ行けばいいのか」「今年のSakuraはいつ開花していつ満開なのか」を盛り込んだ内容へと変化しているそうです。

全国に広がったソメイヨシノ

その増やし方は、「接ぎ木」と呼ばれる技術によるもので、根を張ったサクラの近縁種(オオシマザクラ)の幹を切って台木(根となる部分)とし、ソメイヨシノの枝を挿して固定し、成長させる園芸の技術です。

この方法では、「接ぎ木」するための「枝」を取った側の木と、「接ぎ木」で成長した木は、基本的に全く同じ遺伝子をもつことになります。

つまり、一本の木から、次々とクローンを発生させたのです。この新品種は、それまでの日本古来品種に比べれば、1つ1つの花が比較的大きく、かつ、花つきが非常に良いので、樹全体が花に包まれるような豪華さがあります。

さらに、こんもりと傘のような美しい樹形になり、成長も早いなど、園芸的に優れた点が多いため、一気に普及したと考えられています。

この広がりは全国的な現象となり、サクラのうちの約8割を占めるに至ったと言われ、それらが、条件が同じならば、一斉に芽吹き、つぼみとなり、やがてあたり一面を一斉に、満開の桜で埋め尽くすことになります。

この自然現象は南北に長い日本列島を少しずつ移動していくため、マスメディアによって、桜前線という造語で表現されるようになりました。このソメイヨシノが全国的に普及していったのは明治時代中期以降で、これは日清、日露の戦勝記念として各地で植えられたものがきっかけと言われています。

この木の寿命は60年とも80年ともいわれます。ソメイヨシノは、折れた枝や枝の切り口から幹を腐らせる菌が侵入しやすく、樹齢50年を超えた幹の内部が腐ることから、ソメイヨシノ寿命60年説が言われています。

しかし、青森県弘前市ではりんごの剪定技術を生かして130年近い日本最古とされるソメイヨシノを守っており、日ごろから、よく手入れさえすれば、寿命を長くすることが出来るようです。

一方、樹齢1000年を超える、天然記念物の日本三大桜(福島県の三春滝桜、岐阜県の根尾谷淡墨桜 山梨県の山高神代桜)は、当然ソメイヨシノでないということになります。

(福島県の三春滝桜(樹齢1000年⬆️ ) (岐阜県の根尾谷淡墨桜(樹齢1500年 ⬆️)

(⬅️山梨県の山高神代桜 樹齢2,000年左)

ソメイヨシノの宿命

接ぎ木によって増やされたソメイヨシノは、クローンであるため、すべて同じ遺伝子を持つことになります。この特性が整った美しい花を咲かせる一方、他方で遺伝的な多様性を失い、病気や害虫の影響を受けやすいという問題をかかえることになりました。

ソメイヨシノは、どの個体も遺伝情報が同じで、病気に強い個体はできず、伝染病のまん延を防ぐことが難しいと指摘されています。

また、クローンであるため、ソメイヨシノ同士の自然交配によって子孫を残すことはできません。 ソメイヨシノと他の品種の桜を交配することはできますが、それは別の品種になってしまいます。

つまり、ソメイヨシノは人間の手を借りないと増えることのできない品種ということができ、又その寿命も他の種類の桜に比べて寿命が短く、前述の如く、一般に60年~80年で老齢期に達すると言われています。

又、受粉も出来ないため,実もなりません。なんだか、大切にされすぎた、か弱きエリートみたいで、成長は早いのですが、逞しさのようなものは感じられません。

ソメイヨシノ絶滅?

まず、ソメイヨシノを枯らす大敵として、てんぐ巣病があげられます。カビの一種が原因おこる伝染病で、罹った枝を放置しておくと花が咲かなくなり、やがて樹全体に広がり枯れてしますそうです。

また、ソメイヨシノは近年、外来種のクビアカツヤカミキリによる被害が拡大、幼虫が幹の内部を食い荒らし突然、枯れてしまうそうです。原産地の中国などから貨物に紛れて侵入したとみられ、環境省が平成30年に特定外来生物に指定したものです。枝にこぶができる異変も新たに見つかり、枝を切る対策が始まっている。原因は不明で今後、深刻化する可能性もあるといわれています。

ソメイヨシノは生育に優れる半面、枝が張って通行の邪魔になったり、根が道路を突き破って出てきたりしやすい。桜は枝を切ると弱りやすく、生活環境の点からもソメイヨシノ離れの動きが広がっているそうです。

例えばY市のバス通り沿いにある約1キロの桜並木では、枝が上に伸びて邪魔にならない「ヨウコウ」という品種に植え替え中とのことです。他の地域でも街路樹を中心に、別の品種への切り替えが進んでいるようです。

今後、桜の多様化が進めば、日本の春の風景も変わってくるかもしれないですね。

ソメイヨシノの後継品種

① ヨウコウザクラ(陽光桜)は、ソメイヨシノと寒緋桜を交配して作られた園芸品種で、鮮やかなピンク色の花が特徴です。樹勢が強く、育てやすい桜として知られています。

② ジンダイアケボノ(神代曙)

綿菓子のような淡いピンク色

ワシントンDCに寄贈された「ソメイヨシノ」と、別種の桜がアメリカで交雑してできた桜で、日本に逆輸入された。 「ソメイヨシノ」と比べると木が少し小さく、開花が1~2日早く、ピンク色が少し濃い色をしています。

外国人も驚く現代のお花見習慣

実際に日本で桜を見たことがある外国人からは「マンガやアニメの世界に来たようだ……」「日本という国は、本当に美しいところだと思わされたよ」「私はこの瞬間を一生、忘れることはないだろう」などの感想もあります。

アメリカをはじめ、世界各国にサクラはあるのに、なぜ日本のサクラは日本人ばかりか外国人をもひきつけるのでしょうか。

「とにかくすごい人だったね。でも桜があちこちに咲いていて、明るい気持ちになれたよ。公園の桜の下で食べたり飲んだりしていたのは大人ばかり。

屋台なども出ていて、お祭りみたいに楽しんだよ。六義園は入るまでに30分くらい並んだからビックリしたけれど、花もきれいだし、木も大きくて迫力があったのでまた行きたいな・・・・」。

これらは花見に来たある訪日外国人の感想ですが、花見の時期が毎年少し違う中、運よく旅行中に満開のサクラに巡り合えた幸運を感じつつ、サクラの木の多さに圧倒され、又自国では許されていない屋外での飲酒風景にも圧倒された気持ちがこのコメントによく現れているようです。

中にはお酒の嫌いな人もいるのでしょうが、自分も花の下で日本人と同じような花見を体験してみたいなと思う外国人も中にはいるのでしょう。

ちなみに、お花見のときに、お酒を飲む割合は半数以下となり、お花見宴会をするのはわずか2割ということで、昔に比べれば今の日本人の花見もスマートになってきているのではないでしょうか。

桜の木の下で、ビニールシートを引いて、食事を楽しむことは、老若男女を問わず楽しいことは言うまでもないことでしょう。

しかし、飲酒を伴う「お花見」は日本独自の春の習慣であり、サクラの花が咲くとともに多くの人々が集まり、花と食事を楽しむ時間を過ごします。

外国人が驚く点は、この「お花見」が単なる花を見る行為を超え、食事や酒を楽しみながら、仲間との絆を深める重要な文化的儀式となっている点だそうです。

サクラあれこれ

【桜に余った飲み物をかけない】

桜の木は、土壌に水分が多すぎる環境が苦手です。水はけの良い場所を好むため、お花見で余った飲み物を桜の根元に流すと、桜の木は弱ってしまいます。飲み残しは、しかるべきところで処分をしてください。

【桜の根の近くには座らない】

桜は浅根性で、土の浅い所に根を張って、栄養を吸収しています。そのため、根本の土が必要以上に踏み固められたりすると、呼吸ができなくなってしまいます。

木の周りに柵がなくても、一定の距離を置くことが必要とのことです。

【枝は折ってはいけない】

桜の枝はむやみに折ると、切り口から雑菌が入り、病気になる確率が高くなります。

意図的に折る方はいないと思いますが、ついうっかり・・・なんてことにならないよう、細心の注意を払ってお花見を行ってください。

【桜の葉に毒?】

日本には「美しいバラには棘がある」という、「美しいものには人を傷つける一面があること」を意味する言葉がありますが、「美しい桜にも毒がある」という指摘もあります。

クマリンという葉に含まれる芳香成分のことで、桜餅に巻かれている、風味ある良い香りがするものです。大量に摂取すると肝機能障害を起こすといわれています。

しかし、少量であれば血液をサラサラにする働きや抗菌作用などが期待されています。

桜餅に葉っぱが巻いてあるのは、抗菌作用があるという先人の知恵によるもので、桜餅の独特な香り、あの匂いの正体が実は『クマリン』ということです。

アレルギーなど身体に合う・合わないが出る可能性がありますが、大食いしないで、ふつうに、おいしく食べられれば、何も心配する必要もないようです。実際に使われている葉は、桜の香りが強いオオシマザクラの塩漬けにされた新葉が使われているとのことです。

各国に贈られた日本のサクラ(アメリカのワシントン、ニューヨーク他)

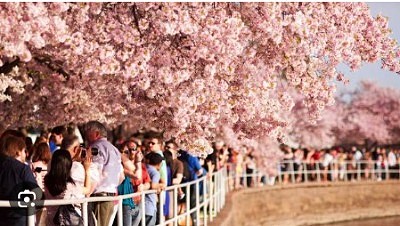

ワシントンのポトマック河畔のサクラ

毎年春になると、アメリカのワシントンD.C.では、日本から贈られたサクラが美しく咲き誇り、「ナショナル・チェリイ・ブロッサム・フェスティバル(全米桜祭り)」が開催されます。この祭りは、アメリカと日本の友好の象徴としても知られています。

1912年、東京からアメリカへ贈られたサクラの木がポトマック河畔に植えられたことがきっかけとなり、現在に至るまで毎年行われる重要なイベントとなっています。サクラの開花時期には、

ポトマック河畔沿いにピンク色の花が咲き誇り、その美しさを求めて70万人以上の観光客が訪れると言いますが、最近では、サクラの人気が高まり、人が集中し、地下鉄は大混雑、車は大渋滞で、花見スポットに行くまでが大変だそうです。

日本から贈られたこれらサクラの木々は、春の訪れを告げる存在となり、開花に合わせて行われるフェスティバルでは、花見を楽しむだけでなく、パレードや音楽イベント、伝統的な日本の文化を紹介するブースなども登場し、アメリカ人や他国の観光客が日本文化に触れる機会が提供されます。特に注目されるのは、サクラの花が満開となるタイミングで行われる「サクラ祭りのパレード」です。

このパレードは、アメリカ全土から集まった人々とともに、サクラを讃える一大イベントとなり、地元の人々や観光客が一体となって楽しみます。また、ポトマック河畔の桜の木々を背景にした写真撮影は、訪れる人々にとって重要なアクティビティとなっており、多くのインスタグラムの投稿にも見られる光景です。

今年もサクラ祭りは盛況に催されることが予想され、これまで同様、多くの観光客が訪れるでしょう。混雑のなか、苦労して訪れる人々にとって一生の思い出となる瞬間です。アメリカにおける日本文化の象徴的存在として、ポトマック河畔のサクラは今後も愛され続けることでしょう。

ニューヨークのサクラ

ニューヨークにも日本から贈られたサクラの木があります。セントラル・パークやブルックリン・ボタニック・ガーデンなど、ニューヨーク市内には多くのサクラの木が植えられ、春になるとその美しい花が街を彩ります。

特にブルックリン・ボタニック・ガーデンでは、サクラが満開となる時期に「サクラ祭り」が開催され、多くの地元の人々が訪れます。

ニューヨークのサクラは、ワシントンD.C.のような大規模な祭りとは異なり、地元の人々が静かに花を楽しむ場所として人気があります。

それでも、サクラの花が咲く季節には、多くの観光客が訪れ、都会の中で日本の春を感じることができる貴重な場所となっています。

※最初送られたアメリカに贈られた2000本は虫食いのため焼却処分へ。満を持して用意された6000本の苗木はワシントンとニューヨークへ各3000本が輸送されました。

バンクーバー【カナダ】

バンクーバーでは、市内のいたるところに桜があり、中でも「スタンレー・パーク」や「クイーン・エリザベス・パーク」が桜の名所と言われています。こちらの桜も、1930年代に日本から寄贈されたもので、現在は桜の開花に合わせて「バンクーバー桜祭り」が開催されています。

桜祭りでは特別な衣装を着て踊ったり、俳句のコンテストを実施したりしています。これも日本とカナダの友好の証ですね。

ベルリン【ドイツ】

ベルリンの壁崩壊後、日本のテレビの企画で贈られたことがきっかけで増えたというベルリンの桜。その桜はベルリンの壁の跡地に植えられています。

それ以外にも、ベルリン大聖堂のすぐ近くにも桜があり、桜と大聖堂のコラボ写真を撮ることも可能ということです。

ストックホルム【スウェーデン】

北欧の王国、スウェーデンの首都ストックホルムでも桜を楽しむことができます。こちらも1998年に日本からスウェーデン国王に寄贈されたもので、王立公園をびっしりと桜が埋め尽くします。

スウェーデンは日本よりも暖かくなるのが遅いため、開花は4月下旬から5月中旬ごろ。日本のゴールデンウィークのタイミングでちょうど満開を迎えるようです。

阿里山【台湾】

東アジアには日本とは異なる種の桜もたくさんあるそうですが、台湾の桜の名所である阿里山の桜は、その多くが日本から輸入されたそうです。

中でも最も人気なのが「桜王」と呼ばれる一本桜で、毎年多くの観光客が訪れる人気スポットになってるとのことです。

終わりに

最後に、古今和歌集にある、サクラを詠んだ有名な一首でこのブログを終えます。

「世の中に 絶えて桜の 無かりせば 春の心は のどけからまし」・・・ “この世の中に、全く桜というものが無かったなら、春を過ごす人の心はどんなにのどかで、おだやかであることでしょう”、という意味ですが、サクラのことが気になって仕方がない、日本人特有の心情は、今も昔も変わっていないと言えるでしょう。サクラの花は、日本人にとって、特別な存在です。

この度発売の、桜-SAKURA-エプロンは、満開の桜の花がデザインされ、きっと周りをも華やかにし、いつも穏やかな気持ちで、毎日の家事を楽しくしてくれるでしょう。

それは、日本人のサクラに対する深い思い入れがある限り、サクラの季節が終わっても、サクラ満開のエプロンは、つける人は言うまでもなく、見る人の心を浮き立たせるでしょう。

そして、何気ない日常までも明るく華やかなものに変えてくれるでしょう。